平安時代末期(1,100年頃)

常滑焼のはじまり

猿投窯を汲む常滑焼のはじまりは平安時代末期(1,100年頃)で、知多半島の丘陵地に窯が築かれました。粘土を焼き締めた碗や鉢、壺、甕が主な生産品。当時の窯は「窖窯(あながま)」と呼ばれる簡易的なつくりの窯で、その数は知多半島全域で3,000基以上とも言われています。常滑焼の甕や壺は、平泉、鎌倉、京都、堺、さらに広島や博多、大宰府など日本各地の主要な都市遺跡で発見されています。

窖窯(篭池古窯)

窖窯(篭池古窯)

平安時代末期

面積:55.90km²

総人口:58,902人 ※2018(平成30)年2月現在

気候:平均気温 16.2℃、

降水量 1,390mm ※2017(平成29)年

名産:窯業、米、菊、卵、キャベツ、イチゴ、イチジク、

海苔、あさり、酒、味噌、醤油ほか

やきもの事業所数:58、就業人数:1511人 ※2014(平成26)年12月

(全盛期[1991年12月]の事業所数:435、就業人数:9,291人)

「常=床、地盤」「滑=なめらか」が

地名の由来と言われている。

愛知県・知多半島西部に位置。温暖な気候。

公式映像を見る

愛知県常滑市

知多半島の西海岸、伊勢湾に面しており、海道を使った流通の発展から、六古窯最大規模の産地として興盛したまち。丹波や信楽といったほかの産地のやきものにも影響を与えてきました。常滑の良質な粘土を産んだのは、650~100万年前に存在していた東海湖だと言われています。最大時には岐阜南部から尾張、鈴鹿地方にまたがるほどの面積をほこり、湖底に溜まる堆積物が良質な粘土を産出しました。知多半島では、平安時代末期からその土を使った山茶碗や甕が焼かれ、多くの穴窯(あながま)が築かれるようになります。鎌倉時代に入ると、50cmを超える大型の壷や甕の生産が行われるようになりました。そして、量産された壷や甕などは、海路を用いて運搬し、東北や九州といった全国各地へと供給していたようです。また、江戸時代後期には連房式登窯(れんぼうしきのぼりがま)が採用され、土管、甕、朱泥茶器(1854年頃)などを生産。近代は西欧の技術を導入して機械化が進み、煉瓦タイル、衛生陶器などの生産がスタート。明治期の輸出産業の花形は陶磁器で、飾り壺などが海外でジャポニスムブームを起こす一方、常滑では石膏型や石炭窯など西洋の技術を積極的に導入。戦後はその技術を生かした置物や洋食器が、日本の復興を支えました。

瀬戸と同じく猿投窯(さなげよう)の系譜にあり、常滑は釉薬を用いない「焼締(やきしめ)」によるやきものが特徴。もともと貴族や寺社向けの祭器や日用品を生産していたが、地元の需要に応えて甕や壺といった日用品もつくるようになりました。また、東海湖に堆積した地層は鉄分が多く、低い温度でも焼き締まる性質を持っているため、大きなやきものをつくるのに適していました。平安時代末期、「ヨリコ造り」と呼ばれる甕づくりの手法が誕生。太さ7~10㎝の棒に近い粘土紐を肩に担ぎ、陶工自身がロクロのように回りながら粘土を積み上げていく技術は、今なお脈々と受け継がれています。

常滑窯の位置する知多半島は、丘陵地が広がっています。そのため、窯を築くのに適した緩やかな斜面が多く、3,000基以上といわれるほど中世の窯跡が残されています。また、知多半島で採取できる土は、650〜100万年前に岐阜南部から尾張、鈴鹿一帯に存在した東海湖の堆積物に由来します。また鉄分を多く含み、低い温度でも焼締まる性質がありました。このことから、壺や甕といった大きなやきものをつくるのに適した土であったことが、常滑焼が中世から今日まで続いてきた背景にあると言えます。

常滑市栄町のまちなみ

壺や甕といった大きなやきものが特徴でもある常滑焼が全国で出土する背景には、船を使った流通が関係しています。北は東北地方、南は九州まで運ばれていますが、東北や関東地方で常滑焼が出土した遺跡をみると、河川や沿岸部付近に集中していることがわかります。実際、大きなやきものを大量に運ぶには陸路よりも海上輸送が適しています。また知多半島は三方を海に囲まれており、本州の中央部に位置することから東西のどちらにも運びやすかったと考えられます。

常滑港での土管出荷の様子(大正時代)

現在では、急須や招き猫の産地として知られる常滑ですが、これらの歴史は比較的浅く、時代に合わせてさまざまな製品や芸術品を世に送り出してきました。例えば、常滑で平安時代末期から現代までつくり続けているやきもののひとつに、甕があります。この甕の変遷を追うと、時代ともに口の形や全体のフォルムが変化していることがわかります。なぜ形が変化するのか理由は明らかになっていませんが、時代とともに容量の大きな甕が必要となり、強度を持たせるために口の形が力強くなっていったのではないかと言われています。昭和に常滑でつくられた、もっとも大きな甕の容量は3,000ℓもあり、常滑が高い技術を持っていたことを示しています。

平安時代末期から続く甕づくり

所蔵:とこなめ陶の森

猿投窯の系譜に連なる常滑焼は、信楽焼や越前焼など、六古窯に名を連ねる別の地域のやきものにも大きな影響を及ぼしました。土管や朱泥急須など、ほかにない特徴的なやきものが見られます。

平安時代末期(1,100年頃)

常滑焼のはじまり

猿投窯を汲む常滑焼のはじまりは平安時代末期(1,100年頃)で、知多半島の丘陵地に窯が築かれました。粘土を焼き締めた碗や鉢、壺、甕が主な生産品。当時の窯は「窖窯(あながま)」と呼ばれる簡易的なつくりの窯で、その数は知多半島全域で3,000基以上とも言われています。常滑焼の甕や壺は、平泉、鎌倉、京都、堺、さらに広島や博多、大宰府など日本各地の主要な都市遺跡で発見されています。

窖窯(篭池古窯)

窖窯(篭池古窯)

平安時代末期

平安時代末期〜鎌倉時代

何に使われたか?どう運ばれたか?

碗や皿は食器、鉢は主に調理具として使われ、壺や甕は貯蔵具としてさまざまなものを入れていました。例えば経塚という遺跡では、紙に写したお経を入れた銅の経筒が広口壺に入れられ地下に安置されていました。火葬した人骨が入っていることも少なくありません。また、酒蔵があったと記録されている地域から大量の甕が出土しており、鎌倉時代の記録で酒造りに壺がたくさん使われていたという記述があることから、酒の保存にも使っていたと推測されます。酒以外でも油の貯蔵や藍染にも甕が使われたようです。そういった、さまざまな用途を持つ日常使いのやきものは、海川を利用して全国各地へと船で運ばれていました。

自然釉猫描天甕

自然釉猫描天甕

平安時代末期/所蔵:とこなめ陶の森

室町時代〜江戸時代

時代の変容と窯の変容

知多半島に広く分布していた窖窯は、南北朝時代頃から急速にその数を減らし、室町時代になると旧常滑町の地域のみ、窯が残るようになりました。そして、その窯は15世紀に半地上式の大窯へと改良されます。この時代の製品には白く濁った自然釉が掛かっており、窖窯とは異なる燃料供給により、草や葉のついた小枝を燃料としたため、このような釉になることが知られています。江戸時代は大窯が引き続き使われていましたが、江戸時代後期の天保年間に、朝鮮半島由来の連房式登窯という新しい窯が導入されました。この登窯は、焼成室が階段状につながった構造で、すべての製品を効率良く高温焼成することができます。

連房式登窯焼成室

連房式登窯焼成室

明治時代

江戸時代末期

急須の登場

常滑焼の主力商品・急須がつくられるようになったのは江戸時代。江戸後期から流行しはじめた煎茶は、末期になって一層盛んになっていました。常滑では稲葉庄左衛門(いなばしょうざえもん)が文政年間に急須をつくりはじめたとされています。その後、天保年間に二代伊奈長三が板山で白泥土(はくでいつち)を発見し、その土に乾燥させた海藻を乗せて焼く「火色焼(ひいろやき)」を開発。この藻掛けの急須が江戸の遺跡で出土しています。また、現在もつくられ続けている朱泥急須は、中国江蘇省の宜興という窯業地で焼かれている紫砂を手本として、安政元年、杉江寿門堂の手により完成しました。

二代長三 白泥藻掛急須

二代長三 白泥藻掛急須

江戸時代/所蔵:個人

明治時代初期

明治維新と常滑焼

江戸時代は株仲間制度によって新規参入が厳しく制限されていましたが、明治維新を経て古い制度が廃止されると、新規参入者が増加。輸出を奨励する政府のもとで新たな製品の需要が生まれました。また、下水道整備の過程で近代土管が必要となり、そこでつくられるようになったのが常滑焼の土管です。お雇い外国人のプラントンが常滑に制作を依頼し、鯉江方寿が中心となり土管を完成させました。また、明治期には内藤陽三らの招聘や工芸補習学校の設立など、若者への教育も熱心に行われていました。

土管の変遷

土管の変遷

明治時代/所蔵:とこなめ陶の森

大正時代

帝国ホテルの建築陶器

大正12年の秋に竣工式を開いた帝国ホテルは、アメリカの建築家、フランク・ロイド・ライトが設計した建築で、表面は大谷石と大正時代に常滑で焼かれたタイル・テラコッタで覆われていました。関東大震災の際、煉瓦建築が瓦解してしまったのに対し、鉄筋コンクリート工法を採用したこのホテルは、勇姿を保っていたことから、その名声は伝説とも言えるほど高まりました。現在は、博物館明治村(愛知県犬山市)でその姿を見ることができます。これに伴い鉄筋コンクリート工法が普及、建築用の陶器生産が常滑の窯業にも大きな位置を占めるようになりました。現在は、博物館 明治村(愛知県犬山市)でその姿を見ることができます。

帝国ホテル外観

帝国ホテル外観

博物館 明治村

現代

常滑

2025.04.23

5/3~12「常滑 文化財保持者の急須展」

常滑

2024.11.28

【常滑市】ふるさと納税ができるサイトをご紹介します

常滑

2024.11.06

【終了】とこなめ陶の森特別企画展「常滑焼と越前焼」

常滑

2024.08.16

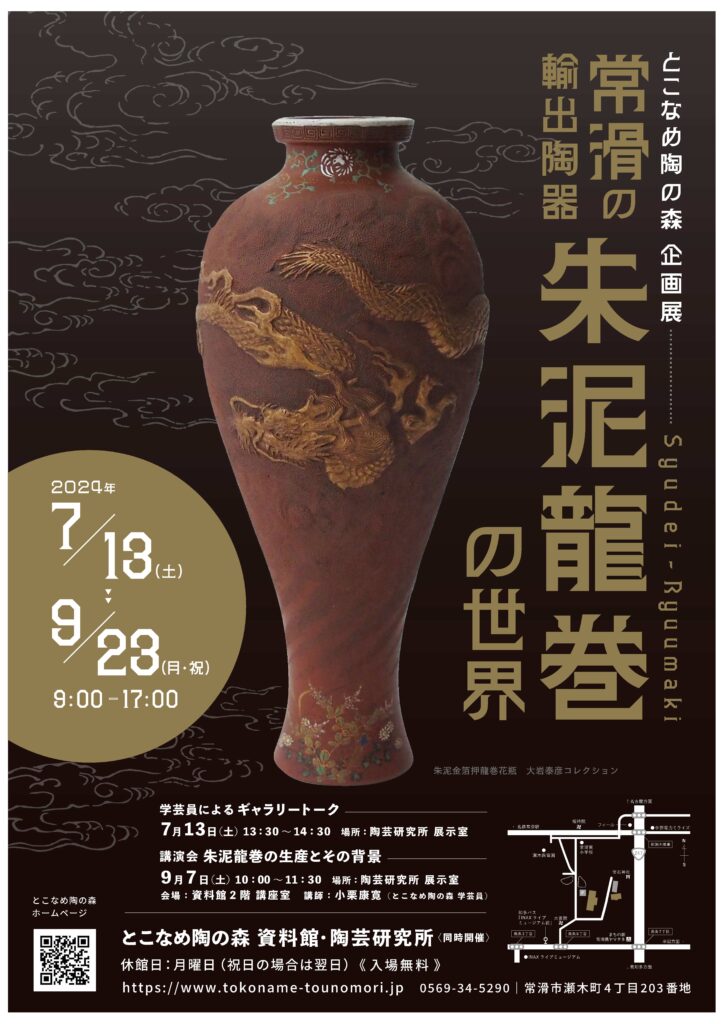

【終了】とこなめ陶の森 企画展「常滑の輸出陶器 朱泥龍巻の世界」